2025年8月31日

日本維新の会 前幹事長・前選挙対策本部長

岩谷良平

目次

0:はじめに

1:参議院議員選挙結果概要

2:広報戦略について

3:成果と要因分析

4:課題と改善点

5:各総括意見の集約

6:今後の方針・提言

0:はじめに

2025年7月20日に行われた第27回参議院議員通常選挙において、吉村洋文代表のもと、全国14選挙区および比例代表に計28名の候補者を擁立し、「現有6議席以上獲得」と「与党の過半数割れ実現」を目標に掲げて戦った。選挙の結果、目標どおり7議席(目標6議席)を確保し、参議院でも与党の過半数割れを実現することができ、社会保険料改革への関心を一定程度喚起する成果はあった。参議院においても与党の過半数割れを実現したことは、今後党の公約実現にとっては極めて有利な状況を作り出せたと考える。

一方で、当初の目標自体が一部党内から「低すぎる」と指摘されていたことも事実であり、今回の結果は党勢を低迷から飛躍へと転換できたとは言えない。現有議席からわずか1増にとどまり、新興野党が躍進する中で全国的な存在感を示すまでには至らなかった。また現職2名が落選という結果となったことは、痛恨の極みである。このことは、有権者からの支持を十分に得られなかったことを示しており、昨年の衆議院選挙に引き続き今回の戦いも党勢の観点からは「厳しい結果」であった。

まず、酷暑の中、大変厳しい選挙戦を各地で戦い抜いた候補者と陣営スタッフ、特別党員の皆様に対し、心から感謝と敬意を表する。また、日本維新の会公認候補を支援していただいた有権者の皆様、党員・ボランティアの皆様にも厚く御礼申し上げる。

今回の結果を真摯に受け止め、総括を行い、党再生へのアクションに繋げる必要がある。本総括レポートでは、党選対本部、各都道府県総支部、国会議員団、広報局などの党職員らからの意見・報告、外部有識者の意見等を統合し、前選対本部長の岩谷、前選対本部長代行の守島正衆議院議員、広報を統括した前総務会長の阿部司衆議院議員が中心となって選挙戦全体を分析・検証した。以下、「1:参議院議員選挙結果概要」から 「6. 今後の方針・提言」まで、項目別に今回の参議院選挙を総括する。

なお、本参議院選挙当時の選対本部は解散し、幹事長、選対本部長、選対本部長代行、総務会長を含めて新しい執行部に交代している。それゆえ、あくまでも本選挙当時の責任者としての見解にとどまることにご留意願いたい。

1.参議院議員選挙結果概要(全国・比例・選挙区)

2025年参議院選挙の結果、日本の政局には大きな変化が生じた。与党の自民党・公明党は改選過半数の63議席に届かず、参議院でも過半数割れとなった一方、野党側では国民民主党や参政党が大きく議席を伸ばし、立憲民主党も改選前勢力を維持した。

日本維新の会は改選6議席に対し7議席を獲得し目標は達成したものの、全体として伸び悩む結果となった。比例代表における維新の得票率は7.39%(約437.6万票)で、3年前の前回2022年参議院選挙の14.8%(約784.6万票)から大幅に減少した。6年前の2019年参議院選挙と比べると約53万票減であった。また選挙制度が異なるので単純比較はできないが、4年前の2021年の衆議院選挙における比例得票率は14.01%(約805.0万票)、昨年の衆議院選挙は9.36%(約510.5万票)であった。昨年から続く党勢の失速を上向かせるには至らなかったと言える。

地域別に見ると、党の地盤である近畿圏では健闘した一方、その他の地域では苦戦を強いられた。大阪府選挙区(改選数4)では新人2名(岡崎太氏、佐々木理江氏)が当選し、これで4回連続の2議席確保となった。大阪府では前回参議院選挙と比較して選挙区・比例区とも得票数が減少したものの、引き続き2名当選の底力を示したといえる。

また、京都府選挙区(改選数2)では初めて議席を獲得し、新人の新実彰平氏が当選を果たした。候補者本人の知名度、力量はもちろん、京都府を地盤とする前原誠司前共同代表が京都府に「張り付き」で応援し、総支部メンバーも精力的に活動するなどした、地元組織の尽力の結果であろう。一方、兵庫県選挙区(改選数3)では吉村洋文代表が連日応援に入り、党参院選対本部からも鈴木憲大阪府議会議員と漆間譲司衆議院議員を派遣するなど異例の支援体制を組み、党と総支部を挙げて戦ったものの、0.4%差という極めて僅差ではあったが維新候補が落選し、従来守ってきた議席を失う結果となった。兵庫県では斎藤知事を巡る県政の混乱への対応や県総支部組織内の不祥事(県議による情報漏洩問題)等が党の信用失墜を招き、この影響もあって議席を守れなかったとの声もある。近畿以外の選挙区では6年前に当選した元職を擁立した東京をはじめとする大都市圏を含め議席獲得には至らず、全国的な支持拡大の難しさが改めて浮き彫りになった。比例代表では、日本維新の会は4議席を獲得し、選挙区当選分と合わせ党全体で合計7議席を確保して参議院の議席数を19議席(改選前18→改選後19)に増やした。近畿地方における比例得票数は近畿各府県でも相対的に高い得票率となり、維新への底堅い支持が示された。

しかし、それ以外の地域では依然として支持を広げられず、「全国政党化」への道のりは遠い現状である。有権者の投票行動を分析すると、「政治とカネ」の問題や物価高対策への不満から与党離れが進み、その受け皿として国民民主党や参政党など新興政党に票が流れた一方、日本維新の会は重点政策として掲げた社会保険料改革で一定の関心を集めたものの、幅広い支持層を取り込むには至らなかった。とりわけ社会保険料改革の主な受益者となる30代~50代の現役世代の支持を十分に得られなかったことが今回の結果に直結したと考えられる。以上を踏まえ、次章では本選挙における戦略と具体的な取り組みについて総括する。

2. 広報戦略について

(1)選挙戦全体の戦略方針

党選対本部としては、昨年(2024年)の衆議院選挙後に当時の藤田文武幹事長を中心として前任の党選対本部が取りまとめた「2024年 第50回衆議院議員選挙 総括」(以下「2024選挙総括」という」)も踏まえて、課題の克服を図った。今回の選挙戦全体の戦略方針(基本戦略)を立てる参考とした、2024選挙総括の「衆院選に向けた広報・キャンペーンがうまくいったかについては疑問が残る。」を引用する。

―以下、引用始まり-

■衆院選に向けた広報・キャンペーンがうまくいったかについては疑問が残る。

調査結果を見る限り、支持者の態度は安保・憲法・経済では一貫性はない。社会保障・福祉では左寄りを政策に重視する意見からも、安保・憲法等を除けば、平均的有権者の態度と大きな違いはない。支持者の特徴は自民・国民民主に似ているが、よりそれぞれの色(自民=文化的もうちょっと右、国民民主=経済が左)を薄めたようなイメージとなる。

しばしば、政党が具体的な政策を打ち出した時には、支持者はそれに釣られて動く(あるいは納得できない人は離脱する)。今回の調査結果から、日本維新の会が政策的な売りを出せなかったこと、または、高齢者への負担増を政策的な売りとして打ち出したことで拒否感を抱いた有権者いたことなど、深淵分析が必要との課題が残る。

また、支持者には比較的高年齢が多く、若年層は非常に少ない。「既存政治の打破」というメッセージが届いたのかは不明瞭。

■そもそも「改革志向の政党」であるはずの維新が自らの支持者から「改革意志と能力の不足」を指摘されている点は示唆的。根本的には、維新は誰のために何をする(改革する)政党なのかを明確に唱えて、有権者に説得的に発信していくことが求められる。

政策的な軸、あるいは訴求するターゲットを見つける必要がある。今回の衆院選では若年層を国民民主党が、高齢者を立憲民主党が、右派系市民の有権者は保守党などがそれぞれある程度確保した。自民党は相対的に若年層・現役世代の支持を安定して集める一方で、維新は誰のための政党となるのか。次の選挙でも同様の傾向が現出する可能性は高く、維新として「大阪」「近畿」、もしくは「全国」いずれかの単位で支持理由、支持基盤の再構築が求められる。

―以上、引用終わり-

これらの指摘を踏まえ、今回の参議院選挙における党の基本戦略は、「社会保険料を下げる改革」を中心に、「副首都」にもフォーカスした選択と集中による選挙を展開することとした。特に社会保険料改革では、改革で財源を生み出し負担軽減を図ると堂々と主張した。他党が掲げる聞こえの良いバラマキ的公約との差別化を図り、将来世代のためにあえて耳の痛いことも正面から訴える姿勢を貫いた。

現役世代である30~50代を主張を届ける主な対象とし、また限られたリソースを最重点選挙区(東京・大阪・京都・兵庫など)に傾斜投入する戦術を採用した。

これらの戦略方針の決定にあたっては、2024選挙総括における、

「政調会と広報の連携 企業であれば、商品を宣伝するとき開発段階から広報宣伝と密接に連携するが、維新の商品とも言える「政策」や「取組み」は、「全て作り終わった」うえで「広報に渡す」状態となっており、これにより、広報視点では広報施策準備に時間をかけられず、政調視点ではせっかく中身を充実させても伝えてもらえない、という政調-広報間に理解の溝が生まれている。広報と政策(取組み)を両輪で進める体制づくりが、選挙期間の前から必要だと考える。」といった指摘も踏まえ、重要事項についての意思決定の合理化や一本化、迅速化等を企図して、幹事長のもとに政策の責任者たる青柳仁士政調会長、広報の責任者たる阿部司総務会長、金村龍那幹事長代理、守島正選対本部長代行や斎藤アレックス国会議員団代表補佐、外部アドバイザーからなる「戦略チーム」を設置し、協議が重ねられた。幹部間の議論、所属議員の意見に加えて、有識者のアドバイスや調査に基づくデータを活用し、できる限り合理的な意思決定を行った。これは一定機能したものの、結果的にマニフェストの公表が遅きに失したなどの課題も残した。

(2)広報戦術の展開と評価

メディア対応・露出戦略

重点政策を浸透させるため、マスメディア露出の強化を図った。特に、吉村洋文代表自ら主演した「吉村ショートドラマ」をWeb上で公開した後は、社会保険料改革のテーマがテレビ・新聞などマスメディアで取り上げられる頻度が増加した。目標としていた選挙戦突入前に十分な事前広報を行い世論のうねりを作るという状況には至らなかったが、告示直前の段階で党の「顔」として吉村代表を前面に立たせたことは効果的であり、選挙戦本番での訴求力向上に寄与した。結果として、社会保険料改革を争点の一つに押し上げ、各種メディアで広く取り上げさせることに一定成功した。

デジタル・SNS活用

従来多額の費用を投じていたテレビCMを行わず、WEB戦略を中心とする大胆な方針転換を行った上で、公式SNSアカウントや候補者アカウントからの情報発信量を大幅に増やし、オンライン上での訴求力強化に努めた。吉村代表と各界の著名人との対談動画や前述のショートドラマは大きな話題を呼び、SNS上で拡散されることで支持拡大に一定の貢献を果たした。特に、吉村代表自身のYouTubeチャンネルでの動画配信やライブ中継は高い視聴数を記録し、党のメッセージを若年層・現役世代に届ける有効な手段であることを再確認した。

一方で、当初の狙いとは異なるテーマの動画コンテンツ制作にリソースを割いた場面もあり、限られた時間・人員をどの施策に投入すべきかの判断が十分でなかった点は反省材料である。ただし、日本維新の会公式YouTubeチャンネルは当初再生回数が伸び悩んでいたものの、中盤以降は選挙期間に向けて大きく再生数を伸ばし、一定の効果を発揮したと考えられる。また、フォロワー数や発信力の大きいインフルエンサーとの連携が最も効果的であることが再確認された。

その一方で、党公式アカウントによるライブ配信や知名度の低い議員の動画発信は伸び悩み、全候補者がデジタルで均等に支持を伸ばせるわけではないという現実も認識された。また、デジタル広告の運用面においても課題が残り、限られた予算を最大限に活かすための運用改善の余地がある。

Webサイト・オンライン施策

選挙公示前には「#社会保険料改革」をテーマとした特設サイトを立ち上げ、オンライン署名活動を展開した。公示後は参院選特設サイトへと切り替え、政策や候補者情報を集約・発信した。サイト自体は情報ハブとして機能したが、ネット上で飛び交うデマに対して公式見解を示す場としてウェブサイトを活用することが十分でなく、正確な情報発信源として位置付けることは今後の課題である。

Twitter(X)ではハッシュタグキャンペーンを実施し、一時的にトレンド入りするなど盛り上がりを見せた。また、新たに公式TikTokアカウントを開設し、吉村代表自身もSNSで積極的な情報発信を行った。加えて多くの特別党員が本部の呼びかけに応じて発信した。こうした話題喚起策には一定の手応えがあった一方で、最も効果が高かったのは「数字を持つ個人」と連携したライブ配信・動画出演であったことが判明しており、今後は影響力の大きいインフルエンサー等との協働を強化する必要がある。

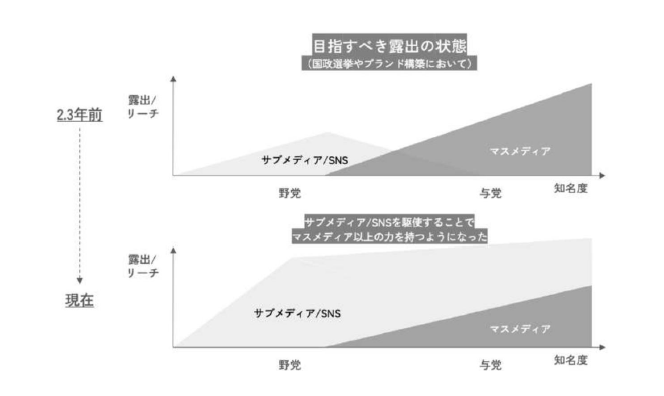

(図:2024選挙総括より)

クリエイティブ面・メッセージ戦術

広報用スローガンやメッセージ表現については、地域特性に応じた戦術を展開した。具体的には、近畿圏では「維新は有言実行力」(公約を実行する力がある党)を前面に打ち出し、他地域では「社会保険料から暮らしを変える」というメッセージを掲げた。近畿圏における「実行力」アピールは有権者の支持に直結し、大阪2議席・京都1議席の獲得という成果につながった。

一方で、近畿以外の地域では「維新を選ぶメリット」が十分に伝わらず、社会保険料改革による具体的なメリット(例:手取り収入が年間◯万円増加 等)の訴求が不十分であった点が指摘される。当初より社会保障改革は訴求が難しいテーマであることは承知していたものの、あえてそこに挑み、最大限の努力を行ってきたが、十分な結果を出すには至らなかった。将来ビジョンと直結する経済的メリットを明示し、現役世代に「自分ごと」として響くメッセージを工夫する余地がある。

リアル施策との連動

オンライン施策と並行して、オフライン活動との連動を図った。選挙戦前半の5月には、5月20日の吉村代表による街頭演説、5月23日の給与明細を模した新聞広告、そしてSNS上でのトレンド入りという一連のアクションにより大きな反響を生み、ビジネス系インフルエンサーらによる話題共有につながった。さらに6月23日には企業によ

る賛同広告(社会保険料改革支持を表明する広告)を新聞に掲載し、一定の注目を集めた。6月30日には各地域版のローカルマニフェスト発表会を開催し、多数のメディアに取り上げられたことで、「社会保険料改革は維新の旗印である」ことを世論に印象付けることができた。ただし、党員や支援者によるSNS一斉投稿など応援動員が不足した点は課題として残った。なお、その中にあって積極的にSNS戦略を党で発信し、また酷暑の現場で応援活動などをしていただいた党員、支援者の皆様には心から感謝を申し上げる。

危機管理・リスク対応

選挙戦期間中、ネット上では「維新は親中派だ」「年収の壁の見直しを維新が阻んでいる」といった事実に反するデマ情報が拡散された。これに対して十分な反論・訂正を行えなかったことは反省点である。デマ対策を含めたSNS戦略として特別党員による「広報SNS特命チーム」を立ち上げ、コミュニティノートによる反論などを試みたが、数の力に押され効果は限定的であった。平時から公式発表による毅然とした反論姿勢を示すこと、加えて信頼ある第三者(影響力のある有識者等)とのタイアップによる解説コンテンツを通じ誤解を払拭する取り組みが必要である。実際、投票日直前には中田敦彦氏との対談動画を公開しデマ払拭を試み、一定の成果を収めたが、日頃からリスク対応能力を高めておく重要性が浮き彫りとなった。一方、デマ投稿に対するリプライ等による直接的な反論を行わなかった事に対して批判を多く頂戴したが、そのような対策は逆に相手の主張を拡散させる結果となるため、引き続き慎重な対応が求められる。

成功事例:「吉村代表ショートドラマ」の波及効果

広報戦術上、象徴的な成功事例となったのが吉村代表主演のショートドラマコンテンツである。これは有料広告ではなくSNS上で有機的(オーガニック)に拡散し、大きな世論喚起に成功した。社会保険料引き下げという政策テーマを世論の争点に押し上げ、テレビなど既存メディアでも広く報じられるきっかけを作った。伝えたい政策を自然な形で広げるという観点から、本施策は大きな成果を挙げたと評価できる。加えて、吉村代表自身の発信力や著名インフルエンサーとの協働によるコンテンツが選挙戦の話題形成や争点転換をリードした点も重要である。これらは今後の広報戦術において積極的に活用・拡大すべき手法であり、党全体で共有すべき成功モデルである。一方で、参議院候補者が出演した一部のショートドラマが物議を醸し、チェック体制に課題が残った。

以上のように、選挙戦を通じた広報戦略には成果と課題の双方が存在した。SNS等デジタル分野での「バズを生む」広報には一定の成功を収めたが、伝えるメッセージの

取捨選択や徹底度、組織内準備体制など改善すべき点も明確になった。これらの反省点を踏まえ、次章において伸び悩みの要因分析を行う。

3.成果と要因分析

今回の参議院選挙において、日本維新の会は当初目標としていた7議席獲得と与党過半数割れの実現という成果を上げた。党の地盤である大阪府では岡崎・佐々木両候補がそれぞれ得票数1位・2位で当選し、複数候補擁立による議席死守に成功した。

大阪府で2議席を確保できた要因として、大阪維新の会が長年推進してきた「大阪改革」が府民に浸透し強固な支持基盤を築いていることが挙げられる。吉村知事や横山代表代行らが積極的にメディア露出し、大阪発の改革実績(議員自らの「身を切る改革」や聖域なき行財政改革による府市の財政健全化、教育無償化、都市の再生、大阪・関西万博の成功など)が有権者に伝わったことが大きい。

また、大阪府を中心に地方議員数が300名を超える地盤組織の厚みが日頃からの駅頭活動や草の根運動で総量として他党を圧倒しており、この平時からの活動量の蓄積が選挙で威力を発揮したと考えられる。実際、近畿圏での「有言実行の改革政党」という維新のイメージ訴求は有権者の支持に直結し、大阪府選挙区2議席・京都府選挙区1議席獲得という成果につながった。加えて、候補者擁立策として男女一名ずつの新人候補を擁立したことも奏功した。当初は男性候補の劣勢となっていたが、選挙戦中盤から機動的に応援体制をシフトしたことも成功要因だと考える。

目標を達成しつつも伸び悩んだ要因を短期的要因と中長期的要因の双方から分析する。

短期的要因(直近の選挙戦におけるもの)

最大の要因は、選挙戦略の効果が限定的であり、有権者へのメッセージ浸透が不十分であった点である。社会保険料改革という争点設定そのものは注目を集めたものの、「維新に投票すると自分たちの生活がどう良くなるのか」という具体的メリットが十分に伝わらず、特に狙うべき30代~50代の現役世代には党が「体制寄りの既存政党」と映り、新鮮さや期待感を喚起しきれなかった。実際、政治意識の高い層には党を「未来志向の改革政党」と評価する声もあった一方、本来支持拡大が期待される一般の現役世代からは旧来政党とみなされる傾向が見られた。

また、選挙戦全体の盛り上がりを十分に作れなかったことも要因である。当初掲げた「争点を絞って世論を動かす」という戦略は一定の成果を挙げたものの、大きな旋風を起こすまでには至らなかった。告示前の広報準備や事前のメディア露出が不足し、選挙戦中盤まで支持拡大の勢いを欠いた点は否めない。さらに、デジタル施策に注力するあまり、一部では伝統的な電話作戦や地上戦が手薄になったとの指摘があり、従来型の選挙手法とのバランスについても今後、留意が必要である。

さらに、2024年選挙総括でも「兵庫県知事問題への対応の遅れが批判を招き、ネガティブな露出が増えた。」「その他にも不祥事/スキャンダルの露出機会が多かった。」と指摘されていたが、加えて上でも述べたその後の兵庫県組織の不祥事による信用失墜も選挙戦に影響を与え、支持者離れを招き、兵庫県選挙区などで議席を失う一因となった。「不祥事が多い党」「ガバナンス不全の党」とのイメージを払拭するガバナンス体制の構築が急務であるが、今般、党所属参議院議員が東京地検特捜部の強制捜査を受け議員辞職する事態に至ったことは誠に遺憾である。ガバナンスの強化について、兵庫県総支部については「兵庫維新の会に関する調査委員会」を党本部に設置して調査報告書を取りまとめ、党全体については外部有識者らからなる「ガバナンス委員会」を設置して急ぎ取り組みを進めていたところであり、引き続きの課題である。

一部選挙区において候補者擁立が遅れたことが影響したとの指摘もある。候補者擁立は関西の一部選挙区を除いて、発掘に苦労した。待ちの姿勢ではなく総支部との連携等でいわゆる一本釣りも進め、目標としていた選挙区+αの擁立を行うことができたが、時間を要することとなった。この課題については、他の選挙で落選した、あるいは希望選挙区での選考から漏れた立候補希望者をリスト化し継続的に選対本部からアプローチする取り組みを始めていた。党のシンクタンク的な組織を設立し、落選者などに継続的に党に関わってもらう仕組みなども考えられる。引き続き質の高い候補者の擁立と、より早期の候補者の擁立を可能とする仕組みを構築する必要がある。

対与党で、維新と他の野党が候補者擁立で競合した一人区で「野党間予備選挙」の実施に挑戦した。滋賀県と奈良県については国民民主党の賛同を得られず断念した。和歌山県と岐阜県は我々が目指した候補予定者討論会などを含む理想的な形での「野党間予備選」は実施できなかったものの、一本化期日を予め公表した上で世論調査を行い、その結果に基づいて維新が優位であった和歌山県では立憲民主党が候補者擁立を取りやめ、立憲民主党が優位であった岐阜県では維新が候補者擁立を取りやめた。しかしながら、和歌山県では参政党などに加えて有力な無所属候補も立候補し、「自民党対維新」という構図を作るには至らなかった。結果、無所属候補が当選することとなったことについては忸怩たる思いである。「野党間予備選」によってオープンな形で野党候補者を一本化し与党の過半数割れを実現する挑戦であったが、党勢拡大と与党の過半数割れ実現のどちらを優先目標とするのかなど実施の意義や、どのような場合に有効なのか、また多党化の時代に入ったと言われる中での実現性、実施した際の正および負の影響等を考慮し、今後慎重に検討する必要がある。なお、岐阜県選挙区で擁立を取りやめることとなった山田良司支部長には、予備選の趣旨を理解した上で賛同し、大義のために礎となっていただいたことに改めて敬意と感謝を表したい。

中長期的要因

長期的視点では、党が抱える構造的課題が今回の結果に表れている。

第一に、「大阪依存・全国展開の遅れ」である。党は大阪発の改革政党として一定のブランドを確立してきたが、依然として大阪・近畿圏以外での組織基盤と支持層の弱さが際立っている。地方組織の拡充や他地域での継続的な党勢強化が十分でなく、“全国政党”としての浸透が不十分であることが明らかになった。特に都市部以外で支持を広げられなかった点は中長期的な課題である。この点は、2024年選挙総括でも「大阪一日本の構造的問題/限界 大阪維新の会を母体とする地域政党的性格が、全国政党への転換を妨げる要因になっている可能性が高い。これまでは短期的解決で対応を検討していたが、長期的視点/根本から検討しなければいけないと考える。」と指摘されていた。一方で、大阪で強固な支持をいただいていることが特定の支持組織・団体を持たない我が党が10年以上に渡って第三極として存在し続けられている大きな理由の一つであり、党執行部には引き続き難しい舵取りが求められる。

第二に、党のイメージと立ち位置の揺らぎである。前回参議院選挙(2022年)で野党第一党並みの支持を集めた後、与党に協力的とも取られる国会対応や発言によって、一部有権者から「与党寄り」「ブレた」との印象を持たれた可能性がある。その結果、改革勢力の受け皿としての期待が国民民主党や新興政党(例:参政党)に流れ、党の存在感が相対的に低下したと思われる。他の野党が明確な対決姿勢やわかりやすいスローガンで支持を伸ばす中、党のメッセージが埋没した側面は否めない。若年層や無党派層への訴求では国民民主党や参政党がSNS戦略で成果を上げた一方、我が党も課題を認識し、改善に注力したものの、結果として既存支持層への訴えに留まり、新規支持層の獲得に苦戦したと指摘されている。

第三に、ネット選挙の時代に入り、多党化が進んだことがある。多様な価値観が投票行動に反映されやすくなり、票の流動化が起きているとも言われる。そうであれば、その中においてそもそも、広く薄く支持を集めるのか、狭く固く支持を集めるのかなど、党の存在意義、コアバリューを見つめ直し、戦略を根本的に改める転換点に来ている可能性がある。もちろん大前提として単なる「票集め」ではなく「公約の実現」が目的であることに留意が必要である。

以上の分析を踏まえると、党再興のためには「現役世代・次世代のための改革政党」等のコアメッセージの検討を深め徹底すること、加えて組織面・戦略面における抜本的な立て直しが急務である。

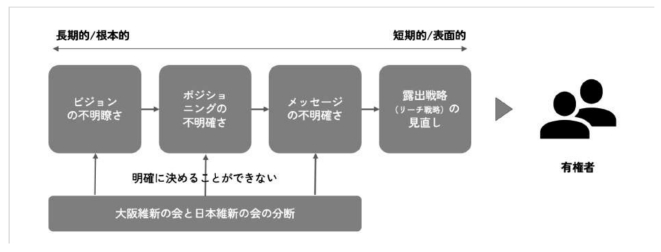

(図:2024選挙総括より)

4. 課題と改善点

前章の分析を踏まえ、今回浮かび上がった課題と改善すべき点を整理する。

第一に、党の支持基盤と組織力の強化が急務である。大阪・近畿以外の地域で、日頃から党勢が十分浸透していない地域では選挙時の活動が限定的となった。

各地の総支部からも「特別党員(ボランティア組織)や平時の活動が少なく、選挙時に動いてくれる基盤が不足している」という声が多く寄せられており、地方組織の拡充と支持者ネットワーク構築が課題として浮き彫りになっている。実際、候補者を擁立した都道府県では周辺より得票を伸ばした地域もあったが、それらは都市部で特別党員が多いなど平時から党勢が強い傾向にあり、単純に候補者を立てれば票が増えるという考えではなく、日常的な地域密着活動と組織力の底上げなくして全国的な支持拡大は望めないと考えられる。

第二に、有権者へのメッセージ伝達力の強化が必要である。政策の訴求において具体的なメリットやビジョンを示し切れなかった点は反省すべきであり、今後は「維新が目指す国(社会)は具体的にどんな国(社会)なのか」に加えて、「維新に投票すると生活がどう良くなるか」をより明確に伝える広報戦略が求められる。特に現役世代が関心を寄せる経済や社会保障、物価・賃金などの問題で、有権者の心に刺さる具体策の提示と発信力強化が課題である。

第三に、党内ガバナンスと綱紀粛正の課題である。今回兵庫県での不祥事が選挙に影響したように、不祥事が続けば有権者の信頼を損ね、支持離れに直結しかねない。また「内輪揉め」とも取られる情報が一部メディアに流れ、支持に影響した可能性もある。地方組織を含む党全体でガバナンス体制を確率し、不祥事を未然に防ぐ取り組みも強化すべきと考えられる。

第四に、党の理念と存在意義を組織全体で再確認する必要がある。今年の党大会において、維新の存在意義(いわゆるコアバリューなど)について議論を深めることを示していたが、残念ながら未着手のまま執行部の交代となった。実際に複数の総支部からも「維新の存在意義の再定義」や政策の全体像提示を求める声が上がっている。政界が多党化の時代に入ったと言われるいま、改めて維新のコアバリューや目指す方向性について全党的な議論を行い、党員・候補者一人ひとりが維新の理念やビジョンを明確に語れるようにする取り組みが求められている。

5.各総括意見の集約

選挙後、全国の都道府県総支部から提出された総括報告や大阪選挙対策本部の総括、特別党員からの意見募集結果など、各地域の声が寄せられている。また国会議員団でも両院議員総会等で様々な意見が述べられた。本章では主な意見を集約して報告する。

(1)大阪維新の会の選挙総括

まずは、最も特別党員数の多い大阪維新の会の選挙総括全文を以下に掲載する。

「2025参院選(大阪選挙区)選挙対策本部 総括

日本維新の会 大阪府選挙区選挙対策本部 本部長 森 和臣

2025年参議院選挙においては、大阪選挙区選挙対策本部を立ち上げ、所属議員をA・Bチームに編成し、岡崎ふとし・佐々木りえ両候補の当選に向けて、全議員一丸となって活動を行ってまいりました。

おかげさまで両候補とも当選を果たすことができましたが、前回の参議院選挙と比較して選挙区・比例ともに得票数が減少しており、今後の選挙戦に向けた課題も残る結果となりました。

そこで大阪選対本部では、所属議員の皆さまからのご意見を伺いながら、効果的であった取り組みや今後の課題、提言等を取りまとめました。

つきましては、日本維新の会選挙対策本部におかれましても、本総括内容をご確認いただき、今後の党全体の活動にご活用いただけますと幸いです。

〇2名当選の要因分析

◆「大阪維新の会」による「大阪改革」が府民に浸透

◇吉村代表、横山代表代行の無制限の取材対応により、新聞・テレビ等を通じて有権者に維新改革が浸透

◇「身を切る改革」を筆頭とした聖域無き改革を府民が理解

◇2010年の結党以来、目に見える「有言実行」の改革を断行

◇しがらみを持たず、府民目線・納税者目線の税改革・議会改革は大阪がNO,1

◇それにより大阪の財政は健全化が進み、負債残高の減少、減債基金の復元完了

など、府民が納得感を得ている

◆地方議員が300名を超え、地盤の定着

◇朝・夕の駅立ち、ビラ配布など露出面で他党を圧倒、日頃からの活動量も重要

◇今回、演説会ノルマ200名を大阪各19区それぞれがほぼ達成

◇「スマホ内電話帳電話作戦100%」を全議員が遂行、今回はここに力点を置いた

◇SNS戦略の充実に重点を置き、スピード感を持ち対応した

・候補者の撮影 ・動画編集、バナー作成 ・ライブ配信企画準備

各種の充実には人員が相当数必要であることは今回の学びであった

◆男女1名ずつの候補者選定

◇予備選の実施を早めに実施したことにより、事前から活動準備期間を確保出来た

◇プロフィール面や政策面等において区別化しやすく、支援者にも分かりやすい

◇結果として佐々木が一歩リードした事を受け、後半は全て岡崎シフトに

男女に分けたことで、このあたりの説明も支援者に伝わりやすい結果に

〇今後の課題

◆SNS等、広報戦略の充実

・選挙戦の前後で一からスタートではなかなか浸透しない

・有権者が求めている(見たくなる)動画の作成には戦略、技術、様々必要

・外注も含め、実行の方法を具体的に組み、全都道府県で実施出来る体制が必要

※今回の選挙においては、日本維新の会に広報SNS特命チームが設置され、その中心を大阪維新の会所属の

議員が担うこととなりました。同チームより、今回の選挙戦に関する検証および提言が提出されておりますので、 あわせてご報告申し上げます。

◆有権者がわざわざ見に行きたくなる、「人」の成長

・TV出演などをきっかけに、話題を集められる議員の創出

・それにより他府県への応援が更に有効になる

〇参議院選挙(大阪選対)総括に対する意見(要約版)

・ 7月28日開催の選挙総括オンライン会議及びその後のGoogleフォームによる意見聞き取りに対して、約40名の特別党員から意見が寄せられました。それらについて、同種の意見等は集約し、以下の通り要約版として取りまとめました。

- 全体

- 今回の参院選は過去最高に活動的だったという評価が多く見られた。

- 特別党員を効果的に動員した選対本部の統率力を評価。

- 両候補が1・2位を獲得した得票結果は成功と捉えられている。

- 今後の選挙ではSNS・広報の強化が必須との声が多数。

- 広報力が他党に比べて相対的に弱くなってきているという指摘あり。

- 選挙戦略にデータ活用の必要性(ターゲット分析や政策設計)を指摘。情報共有範囲の明確化。

- 「維新の存在意義の再定義」や「3本柱」のような政策の全体像提示が求められている。

- 参政党や国民民主の躍進、自民党の落選なども含めた選挙結果の分析と方向性提示の要請あり。

- A・Bチーム関係

- 候補者の男女バランスを考慮した選定や票割りの工夫を評価。

- 家族単位での票の振り分けを最初から呼びかける方針が効果的との声。

- 各チームでの現場活動には連携や真剣さが見られ、一定の手応えがあった。

- 選対本部によるバランスのとれた応援体制への感謝が表明されている。

- 今回の議事録内ではA・Bチームそのものへの言及は少なかったが、今後も連携・調整の精度向上を前提に体制整備が求められる。

- 候補者関係

- 熱中症対策など、候補者の体力的な支援が重要との指摘。

- 候補者の資金不足、今後は資金面の強化が必要との指摘。

- 両候補の献身的な姿勢・演説力には多くの賛辞が寄せられた。

- 候補者支援の基盤整備、特に体調管理・資金調達支援策が必要。

- 維新の理念を候補者が的確に表現するには組織的なサポートが不可欠との声。

- 街宣車関係

- 担当者による質の高い街宣計画や運営が評価されている。

- 政策を語る「スポット街宣」が不足していたとの反省。

- カラス・ウグイス・運転手らの働きへの感謝が多数。

- 選挙前段階から街宣車の活用を進めるべきとの意見もあり。

- 街宣の内容が週刊誌報道に影響を受けないよう、情報発信のルール整備の必要性が議論された。

- 演説会関係

- 夏場に夜間だけでなく昼開催も検討すべきとの提案。

- 動員目標超えや盛況な演説会に一定の達成感。

- 地域によって開催の必要性に差があるため、開催方針の見直し提案あり。

- 終盤での演説会は士気を高める点で効果的だったとの意見。

- 地域特性を踏まえた演説会開催の柔軟性が必要。

- 「維新の意義を語る場」として、演説会の構成にも工夫が求められる。

- SNS・電話作戦関係

- SNSは平時からの継続が重要で、選挙時だけの活用では不十分。

- 候補者のSNSが手作り感満載で、支援不足を示唆。

- SNS上のデマ(例:「減税を阻んだ」など)への対策を怠ると悪影響が広がるとの懸念。

- FAQのようなコンテンツの復活や、党ホームページの整備も必要との指摘。

- SNS対応は選挙時のみでなく、常時体制として外注含めた検討が必要との提案多数。

- その他

- 意見を言う場が少ないという声が複数。

- 不祥事が多すぎるとの組織運営に対する批判あり。

- 若者層から「古い」と思われる広報・チラシ表現の見直し提案。

- 候補者を直接知らない支援者への説得には「応援者の信頼」が重要。

- 特別党員の意見提出の場やフォーマットの整備を求める声があった。

- SNS・週刊誌報道等に対して、党として明確な回答ルールを設けるべきとの提案があり、組織としての意思表示のあり方が問われている。」

(2)各総支部の選挙総括(抜粋)

●選挙活動全体への評価:

・社会保険料を下げる改革については、しっかり伝えれば有権者に響く手応を感じた、不利な状況下でも一定の得票を得られたなどの肯定的な評価と、表現が難しく共感を得られなかったのではないか、フレーズとして響きにくい、浸透しなかった、他党が訴える政策に埋没したなどの否定的な評価と両論があった。

その他

マニフェストの決定・公表が遅きに失した

「地域マニフェスト」は内部では高く評価されたものの、ほとんどの人は知らない。

などの意見があった。

●候補者・選挙運動体制:

・複数の地域から、候補者支援体制の強化を求める意見が出された。

・比例街宣車を期間中に重点選挙区に集中させた事に対して、活動が手薄になった、士気が下がったなどの意見が複数あった一方で、重点選挙区からは終盤の追い上げにつながったなどの意見があった。

その他

候補者擁立が遅かった。早期の候補者擁立(支部長選任)が必要

議員によって温度差があり、活動への参加率が低い議員もいたのが残念

党に頼りっぱなしになることがないよう候補者に面接時にしっかりと伝えるべき

候補者本人の判断で、選挙ポスターに特定の全国比例候補者を記載したことで、特別党員や他の維新関係者から異論が出た

党の比例重点候補がいる場合、各県でコラボすれば相応の効果が見込まれるため活用するのも一方策だ

などの意見があった。

●SNS・広報戦略への声:

・各地から圧倒的に多かったのは、SNSをはじめとする広報活動を平時から強化すべきという意見であった。多くの総支部が「SNSは選挙時だけでなく常日頃から継続して情報発信や支持拡大を図るべき」と強調しており、選挙期間中だけ急ごしらえで始めても有権者に浸透しないことが今回の教訓として挙げられた。

・実際、候補者本人のSNS投稿が手作り感の強い素朴なものに留まっていた例もあり、デジタル発信を専門的にサポートする体制の不足が示唆された。SNS上で飛び交うデマやネガティブ情報への対処についても懸念が表明されている。なお、党本部として動画作成塾を開催するなど特別党員のネット発信力強化の取り組みを始めたところであり一層の充実が求められる。

・例えば「維新が減税を阻んだ」といった事実誤認の情報が放置されると悪影響が広がるため、公式見解の発信やFAQの整備など迅速に誤情報を訂正・反論する取り組みが必要との声があった。党公式ホームページの情報充実や若者向けの分かりやすいコンテンツ作成を求める意見もあり、ビジュアルデザインやチラシ表現が「古い」との指摘も含め、広報物の刷新を求める声が複数聞かれた。総じて、党の広報力強化とデジタル戦略の再構築は待ったなしの課題であると多くの地域で認識されている。

●党運営やその他の指摘:

・党組織の在り方に関してもいくつか意見が上がった。特別党員やボランティアから「意見を言う場がもっと欲しい」という声が複数寄せられており、党内コミュニケーションの活性化や現場の声を拾い上げる仕組みづくりの必要性が示唆された。

・加えて「不祥事が多すぎる」との厳しい指摘もあり、綱紀粛正と危機管理の徹底についても党員から強い要望が出されている。

その他

兵庫県知事への対応の初動のまずさが維新の低迷をここまで引っ張ってきたと感じる

地方議員の党員ノルマを増やして活動量を上げてもよいと考える

1人区に対し、候補者が乱立したため票割れした影響も多いと思われる

地方議員の少なさを痛感した。地方議員による底上げがあってこその国会議員だと考えられる

この結果は、今回の参議院選挙のみで総括すべきではなく、昨年からの国政維新における与党との政治資金規正法などの政策合意、そして本予算賛成を巡る国会での振る舞いの影響が大きい

大幅に所属特別党員数は増加したが、今回の得票率を見ても、「所属特別党員がいれば自ずと得票が増える」ものではなく、日々の活動の質や量が結果に表れるものであることは明らかである

政党ポスター等の掲示場所が十分ではなく、場所の開拓が課題として残った。

参政党、国民民主党はクラウドファンディングの手法を効果的に活用し、資金を集めていたので、その手法の研究が重要である

などの意見があった。

(1)国会議員からの意見(抜粋)

国会議員団の両院議員総会等において各議員より表明された本選挙に関する主な意見を抜粋し、記載する。

・今回の選挙は敗北、大惨敗である

・この半年間、国会で全国政党としてしっかり結果を示せなかったことが、局所的にしか勝てなかった敗因の1つ

・同性婚を認めるなどの我が党の社会政策によって、保守層、自民党離反票の受け皿になれなかった

・国民民主党は手取りを上げると言い、我々は社会保険料引き下げると訴えたが、二番煎じ的に見られてしまったのではないか

・社会保険料を下げる改革と教育無償化が大きな政府と小さな政府という意味で矛盾しており戦略を欠いた

・外国人政策は維新が最初に言い出したのにイシューオーナーシップを取れなかったのは問題

・マニフェストの決定・公表が遅すぎた

・野党間予備選は検証し、撤退も必要

・社会保険料を下げる改革一本ではなく、憲法改正や統治機構改革、身を切る改革などをしっかり訴えるべきだった

・副首都を打ち出したのは関東ではダメージだった。道州制で打ち出すべき

・吉村代表が大阪に応援に入らざるを得なかったが、代表応援は大阪以外に集中させるため、大阪は勝って当たり前の状況にしておかなければならない

・デマ対策が不十分だった

(4)広報SNS特命チーム報告書

広報SNS特命チームから報告書が提出されているので以下に掲載する。なお公開にあたって一部文言を削除し、微修正をおこなった。

「日本維新の会 参議院選挙 広報SNS特命チーム報告書」

2025.8.4

大阪府議会議員 浦本ともえ

枚方市議会議員 門川ひろゆき

大阪市会議員 藤田あきら

忠岡町議員 前川かずや

四條畷市議会議員 柳生しゅんすけ

はじめに

今回の選挙戦は戦国時代における「長篠の戦い」であったと考える。

従来の足軽や弓、騎馬を中心とした戦場が鉄砲によって大きく塗り替えられていく歴史の転換点であり、以後は従来の戦術に鉄砲を「組み入れる」陣営と、鉄砲を前提とした戦術に「組み変える」陣営とで大きく浮沈が分かれたと言える

具体的には、今回の選挙では国民民主が引き続き、参政党が新たに大きなムーブメントを起こし、議席を大きく伸ばした。過去の石丸旋風や斎藤知事の出直し選挙などを鑑みてもSNSが大きな選挙の戦場となることは間違いない。その上で、従来の折込、ポスティングなどこちらの言いたいことを伝えるコミュニケーション戦略(ブロードキャスティング)の列上にSNSを加えるのではなく、SNSの性質をよく理解した上で選挙戦の戦い方を再構築することが重要である

以上のような視点から、今回の報告書では具体的に行ったこととその成果について検証を行い、他党の動静と比較して最後に提言をまとめる

Ⅰ)具体的に行ったこと

今回のSNS特命チームでは主に3つの活動を実施した

1.Xの個人アカウントによる重点候補の切り抜き動画や党の公式動画の投稿

2.自らの人脈により、同僚議員らに1の投稿へのコメントや引用リポストを依頼

3.X上で維新の会を応援してそうな一般アカウントへのDMにより拡散協力依頼

Ⅱ)成果

5 名の特命議員によって上記1〜3の活動を行ったが、インプレッション(見られた数)は最大でも2万程度(平均2,000〜5,000程度)であり、発信力強化という意味では目立った成果は得られなかったと言わざるを得ない

参考:平均インプレッション

吉村代表 30〜50万程度/維新の候補者 1万〜4万程度

国民民主の候補者 2〜8万程度/参政党の候補者 2〜10万程度

同僚議員への拡散依頼ではそれぞれ5名の特命議員が自らの人脈によって2〜30名の同僚

議員への依頼を行い、依頼された議員らの発信頻度が高まる効果が確認された

一方で、それらの議員らの発信もほとんどが1000インプレッション未満であり、SNS上で広がりを作るには至らなかった

一般アカウントへの依頼も同様に50名程度の方にご協力をいただくことができたが、それぞれのアカウントの影響力は限定的であり、「#社会保険料を下げる改革」が全国的なムーブメントになることはなかった

Ⅲ)検証

SNS(今回はX)の運用について、本来は不特定多数が「面白い」「教えたい」と思ったものを自発的に広げることが役割であり、「これを広めてほしい」という運用を行うには相当強力なリーダーシップやインセンティブがなければ難しいことが改め浮き彫りになった

一方で、期間後半にはAibotによる大量投稿が疑われ、一部のアカウントが凍結されていることが話題となった

SNSの特性としては、発信主と視聴者の距離が近いことが重要であり、候補者本人や、党の代表と双方向のコミュニケーションを取れる機会が提供されるというところに最大の価値がある。この点、吉村代表のインスタライブや玉木代表の玉木チャンネルなどは視聴者とのコミュニケーションに成功している良い事例であるといえる

議員各個人のアカウントを育てることは無駄ではないが、それは突出したタレントを生み出すことを目的にして行うか、または各個人がそれぞれの選挙を戦う際に候補者本人となった時に初めて効果を発揮するものといえる

Ⅳ)提言

【戦略の転換】

今後のSNSを中心とした選挙戦略については、党公式、党代表(+候補者本人)の発信を軸に、広告などの手法を用いてインプレッション数を加速させていくブロードキャスティングと、双方向のコミュニケーションを行うライブ配信などを組み合わせていくことが重要

また、街頭演説などの地上戦においてもライブ配信を行い、そのコメント欄を演説者が拾うなどweb と地上のハイブリッドによる「参加型」演出によって(さらにその模様を発信することで)参加者との「距離の近さ」をいかに感じてもらうかが重要な鍵となる

【イシューイニシアチブ】

どの課題が選挙の争点としてもっとも話題に上がるかのイシューイニシアチブについては選挙戦の足音が聞こえ始めてからではなく、平素から繰り返しsns上に投下し、定期的に広告費用をかけて党のブランドイメージとイシューのリンクを強化していく必要がある

【不安訴求】

また、イシューは「何をするか(社会保障改革 自己負担率の見直し)」よりも「それをするとどうなるのか(手取りが増える 持続可能な社会保障がまもられる)、さらに言えば、「やならければどんな破滅が起こるか(社保崩壊で医療が受けられなくなる、現役世代は限界まで搾り取られる)」の順で訴求力が高いことは重々留意する必要がある

【デマ対策】

デマ対策については無尽蔵に湧き出るデマに逐一エビデンスを添えて反論することは物理的に不可能であり、党公式の発信力を高めることで正しい情報を取りやすくすることが最適解と考える

また、著名人、公人によるデマについては法的措置を行うことも抑止力として効果的である

今回特命チームとは別に広報局としてx上の「ノート」を活用したデマ対策を試験的に実施したが、投稿したノートに組織的に低評価をつけられて表示されなくさせられるという事態も起こった

【エコーチェンバー】

一方で、SNSの特性上、同じような投稿ばかりが表示され「#社会保険料を下げる改革」は維新支持層には浸透したものの、全国的なムーブメントには至らなかった点を鑑み、今後は他党の投稿に対して社会保険料を下げる改革などの意見コメントをぶつけるということも試してみる価値はあるのではないかと考える。 以上」

6.今後の方針・提言

2024選挙総括では、以下の提案がなされていた。

1,政策の見直しと明確化による他党との差別化

・「改革」を掲げるだけでなく、具体的で実現可能な政策の提示。経済政策や社会保障政策もあるが、より国民生活に直結すると理解やすい政策の提示。

・自民党や立憲民主党との明確な違いの提示。

・独自の政治理念や価値観の確立と発信。

2,長期ビジョンの提示

・日本の将来像に対して短期的な批判だけでなく、長期的な国家戦略の提案。

3,人材育成と登用

・若手や女性など多様な人材の育成と積極的な登用。

・地方から国政へのキャリアパスの確立。

4,全国的な組織基盤の強化

・大阪以外の地域での党組織と支持基盤の拡充。

・地方議員の育成と増加による草の根からの支持拡大。

・若年層や無党派層への積極的なアプローチ、都市部だけでなく、地方での支持獲得。

5,広報メディア戦略の再構築

・SNSなどを活用した効果的な情報発信、党のイメージ改善のための戦略的な広報活動の再構築が必須。

6,党内ガバナンスの強化

・不祥事への迅速かつ適切な対応。

・透明性の高い党運営と意思決定プロセスの改善。」

これらの中で、1,5,6については上記の通り具体的に取り組みを進めてきたが、いまだ道半ばである。また、4についてもブロック制を敷いて選対本部から担当を付けて各総支部に対するサポート体制を構築するとともに、幹事長が全国を回り各総支部と意見交換を重ねるなどの取り組みを開始していたが、これも緒についたばかりであった。さらに2,3については今後取り組みを始めるという状況であった。

以上に加えて、総括と分析を踏まえ、改めて日本維新の会が直ちに取り組むべきと考える課題と具体策を以下に提言する。

●党の理念再確認・再定義と差別化の徹底:

- 党の存在意義と他党との差別化: 維新は新進気鋭の政党ではなく、既存 政党化している中で、維新はどんな日本を目指しているのか、維新は何 にために存在しているのかといったいわゆるコアバリューを全党を上げて徹底的に議論し、深堀りする必要があると考える。「次世代の党」を改めて磨き上げる、あるいはさらなるコアバリューを探求する、またそれが 政策にどう反映されているのかを明確化し、他党との差別化を図らなかればならない。

- 例えば「無駄の削減や改革により財源を生み出すことで、国民生活に直結した現実的な政策を提示するのが維新である」といったメッセージを繰り返し発信する必要がある。また、特に社会保障や経済政策で他党と明確に異なる立ち位置を示し、「維新ならでは」の政治理念や価値観を発信し、長期的な国家ビジョンを提示、短期的な政権批判に留まらない未来志向の提案型政党としてのイメージ確立が重要である。コアメッセージを組織全体はもちろん支援者も含めて共有し、あらゆる広報物・演説で一貫して打ち出すことで、有権者から理解をえて、浸透させなければならない。

●全国組織の強化と基盤拡大:

- 大阪・近畿圏に偏りがちな党勢を全国に広げることを引き続き目指すためには、総支部組織の拡充と平時からの活動強化やガバナンスの確率に注力すべきである。具体的には各都道府県総支部への党本部からの継続的なサポートを一層充実させる、また本選挙において各総支部が作成した地域マニフェストなどをもとに各地域の独自の課題を設定してその解決を目標に据えることで、総支部一体として取り組むなどの施策が必要がある。

●広報・SNS戦略の再構築:

- 選挙で得られた知見を活かし、デジタル時代に即した広報戦略を平時から強化する。吉村代表自身の発信力を最大限活用し、例えば定期的なオンライン対(YouTubeライブ配信や他分野の著名人との対談企画)を継続実施していく。党公式の動画やコンテンツについては切り抜き利用を奨励し、支持者や第三者による自主的な拡散を促す仕組みを整備する。

- 選挙時にはフォロワー数の多いインフルエンサーとのコラボを積極展開し、オンライン上で議論の主導権を握るような攻めの広報を行う。逆に効果の薄かった施策(視聴者の少ない公式ライブ配信や影響力の低い人物とのコラボ等)は見直し、リソースの選択と集中を図る。

- 併せて、ネット上のデマや誤情報には毅然かつ迅速に公式見解の発信・訂正を行う常設体制を構築する。党広報局に専門人材を配置し、SNS対応や動画コンテンツ制作を外部専門家とも連携しながら継続することで、有権者が「見たくなる」コンテンツを計画的に発信できるようにする。

- 加えて、広報物のデザイン刷新や若年層向けのメッセージ開発にも取り組み、常に時代に合った効果的な情報発信を追求する。

●党運営改革:

- 党内コミュニケーションを活発化させ、各総支部や現場の意見が執行部に届きやすい仕組みを整備する。具体的には定期的な意見交換の場を設けたりオンラインで提案を受け付ける制度を拡充し、党全体で一丸となって戦略を遂行できる運営体制への改革を進める。綱紀粛正についても、ガバナンスコードの策定や内部通報制度の強化等により不祥事防止策を講じ、有権者の信頼回復に努める。

●外部パートナーの効果的活用:

- 広報戦略や選挙戦術において外部専門家の知見を継続的に活用する体制を構築する。選挙直前に広告代理店等を慌ただしく起用するのではなく、平時から党の状況を把握したパートナーと連携できるようにするべきである。具体的には、平時より広報パートナーを党に週1 回程度常駐してもらい、党の内情を理解してもらった上で選挙戦に臨むというような体制を構築したい。戦略パートナーなどと月に1回程度は党側と意見交換が出来るような体制を構築する。平時より広報戦略の外部ブレーンを党本部に定期的に参加してもらい、党の内情や課題を十分に共有した上で選挙期のプロモーションに臨めるようにする。

- またデータ分析やターゲティングの専門家とも提携し、選挙区ごとの有権者動向を精緻に分析して戦術に反映させる。これにより限られた予算・人員で最大の効果を生む選挙戦が展開できると期待される。

●特別党員・ボランティアの活性化:

- 草の根の支援者である党員やボランティアの皆様の更なる活躍も重要課題である。単に「自発的な応援」に頼るのではなく、党本部主導で具体的に遂行してもらいたい行動をデザインし、明確な役割分担と目標を示すことが求められる。

- 例えば、SNSでの情報拡散キャンペーンへの参加呼びかけ、街頭活動やポスティング活動計画の共有など、各支部で日常的にボランティアの皆様が動きやすい仕掛けを用意する。党員数そのものの増強策(キャンペーン等)も講じ、選挙時に限らず平時から地域活動に関与してもらうことで組織力の底上げを図る。党員・支持者との双方向のコミュニケーションを密にし、活動への参加意欲を高める工夫が必要である。

以上、本参議院議員選挙の総括を踏まえた課題と提言を示した。今回の厳しい結果を党再生への契機と捉え、日本維新の会が掲げる改革理念を再び鮮明に打ち出すことで、有権者の期待と信頼を取り戻すことが急務であると考える。

今般退任となった執行部のメンバーは、真剣に、全力で、党の再生が日本の再生、成長と次世代の未来に繋がるとの思いで就任から約8ヶ月間、不十分だとのご指摘はあろうと思うが、必死に取り組んできた。本総括で述べた多くの課題を認識しながら、十分な結果を出すことはできなかったことは無念であり、申し訳なく思う。ご支援、ご協力をいただいた全ての皆様に、改めて感謝を申し上げたい。

しがらみなく現実的な改革提案で日本の再生と成長を実現しようという日本維新の会のような政党は、我が国に必要不可欠であるという自信と信念を持ちつつ、結果を直視して強烈な危機感を持ち、党の再生を果たしていかなければならない。新体制の下で党一丸となって戦略を練り直し、不断の党改革を行い、責任ある改革政党として真に国民から支持される存在へと再生、発展することを期して立場に関わらず力を尽くしていきたい。前執行部職の最後の仕事としての本選挙総括が、そのための一助となれば幸いである。